-

04.04.2024

Gesund und aktiv leben ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß wie es geht.

Rummelsberger Diakonie macht sich stark für Kinder und Jugendliche

Mehr lesenRummelsberg – Bewegung an der frischen Luft, dem eigenen Hobby nachgehen und für ausreichend gesunde Ernährung sorgen: Für viele Kinder und Jugendliche, die in den Tagesstätten der Rummelsberger Jugendhilfe betreut werden, ist ein gesundes und aktives Leben leider oft nicht möglich. Denn diese Kinder haben nicht gelernt, wie das geht. Stattdessen haben sie schon früh Ablehnung erfahren, häusliche Gewalt oder Vernachlässigung erlebt. Neben der schulischen und therapeutischen Unterstützung, werden die Kinder und Jugendlichen deshalb auch mit unterschiedlichen Freizeit- und Gruppenangeboten gefördert.

In den Heilpädagogischen Tagesstätten werden Jungs und Mädchen im Alter von 8 und 16 Jahren betreut, die meist aus schwierigen Familienverhältnissen kommen und selbst Probleme in unterschiedlichen Bereichen haben. Vormittags gehen sie in Förderschulen, danach kommen sie in die Tagesstätten. Dort wird gemeinsam gegessen, dann Hausaufgaben gemacht. Anschließend gibt es verschiedene Freizeitangebote. Viele Kinder, die die Tagesstätte besuchen, kommen aus Familien, in der Kochen die Ausnahme ist. Beispielsweise Jonas (Name von der Redaktion geändert), der nach der Schule die Heilpädagogische Tagesstätte in Rummelsberg besucht, spielt zu Hause viel am Computer. Seine Eltern arbeiten beide und es bleibt wenig Zeit für die Kinder. Er und seine Geschwister sind viel alleine in der kleinen Wohnung, in der sie leben. Seit Jonas in die Tagesstätte geht, ist er dort jeden Tag nach den Hausaufgaben mit seinen Freunden draußen. Die Kinder spielen, lachen und toben. Jonas lernt gemeinsam mit den anderen Kindern, wie Gemüse angebaut wird und mittags wird zusammen gekocht.

Gesunde Ernährung ist nicht selbstverständlich

Dass man eine Mahlzeit aus frischen Zutaten gemeinsam zubereitet, ist für Jonas noch ganz ungewohnt. Zu Hause gibt es oft Fertigpizza oder etwas vom Imbiss um die Ecke. Seit er die Tagesstätte besucht, kocht Jonas mit den anderen Jungs jeden Tag ein leckeres Essen – und isst gemeinsam mit ihnen, statt vor dem Fernseher. Kinder und Jugendliche lernen in den Tagesstätten durch verschiedene Projekte, wie sie sich beispielsweise gesund ernähren können oder dass Bewegung im Freien Spaß macht. Doch Hochbeete sind teuer und spezielle, barrierefreie Spielgeräte für abwechslungsreiches Toben im Garten sind oft sehr kostspielig. Mit Hilfe von Spendengeldern werden die abwechslungsreichen Angebote für die Kinder und Jugendlichen oft erst ermöglicht. „Wir sind dankbar, dass wir so tolle Unterstützung erhalten und Spender für die Projekte gewinnen können. Wir sind bei unserer Arbeit auf Spenden angewiesen, um Kindern schon möglichst früh an ein gesundes und aktives Leben heranzuführen,“ erklärt Diakon Andreas Mrotzek, Dienststellenleiter der Rummelsberger Tagesstätten.

Mit einer Spende für den Spendenfonds „Gesund und Aktiv“ tragen Sie dazu bei, dass Kinder wie Jonas optimal gefördert werden. Kinder und Jugendliche, die das Leben noch vor sich haben, können sich dank Ihrer Unterstützung gut entwickeln.

Spendenkonto

Rummelsberger Diakonie e.V.

Evangelische Bank eG

IBAN: DE47 5206 0410 0202 5010 15

BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: „Gesund und Aktiv“Weitere Informationen zu den Spendenprojekten der Rummelsberger Diakonie finden Sie unter www.rummelsberger-diakonie.de/spenden.

Gesund und aktiv leben ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß wie es geht. -

18.03.2024

Jugendhilfezentrum erhält Sachspende

Rummelsberger Einrichtung freut sich über Spielzeug

Mehr lesenRummelsberg – Puzzle, Spiele, Kuscheltiere und weitere Sachspenden sind im Saal des Jugendhilfezentrums (JHZ) aufgebaut. Sie sollen Kindern, Jugendlichen und Familien, die von der Rummelsberger Einrichtung betreut werden, zugutekommen.

Hinter der Aktion steht Christoph Schenk, dem es seit vielen Jahren ein persönliches Anliegen ist, Kampagnen wie diese mit weiteren Ehrenamtlichen zu starten und zu helfen, wo es notwendig ist. Der Altdorfer Familienvater und rund 40 weitere Helfer*innen hatten das Spielzeug nach Abschluss der Spielwarenmesse in Nürnberg von Ausstellern eingesammelt. „Alleine hätte ich das nicht geschafft“, betont Christoph Schenk. Für ihn stehe nicht die Größe der Spende im Vordergrund, es gehe ihm vielmehr darum, etwas zu tun.

„Ich sage von Herzen danke an das ganze Team“, freut sich Diakon Peter Barbian, Leiter der Rummelsberger Brüderschaft und Vorstandsmitglied, der zusammen mit Thomas Bärthlein, Regionalleiter der Rummelsberger Dienste für junge Menschen, die Spende entgegennahm.

Die „Rummelsberger Dienste für junge Menschen gGmbH“ (RDJ) unterstützt Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Mit stationären, ambulanten und flexiblen Hilfen erreichen 1.500 Mitarbeitende in ganz Bayern rund 2.500 junge Menschen im Alter von null bis 21 Jahren und deren Familien. Die gemeinnützige Gesellschaft gehört zur Rummelsberger Diakonie e.V., die seit mehr als 130 Jahren Menschen in verschiedenen Lebenslagen begleitet.

Jugendhilfezentrum erhält Sachspende -

08.03.2024

Einfach mal raus und ab ans Meer

Hannewald Stiftung engagiert sich für Rummelsberger Diakonie

Mehr lesenNürnberg – Viele Kinder im Haus für Kinder Halskekids in Nürnberg sehen das Meer zum ersten Mal, denn sie haben in ihren Familien oft nicht die Möglichkeit in den Urlaub zu fahren. So ist die jährliche Abschlussfahrt der Viertklässler an die Ostsee ein ganz besonderes Highlight. Denn bevor die Kinder die Einrichtung verlassen, welche zum Bereich Kinder und Familien der Rummelsberger Dienste für junge Menschen gehört, findet auch in diesem Jahr eine gemeinsame Ferienfreizeit statt. Die Hannewald Stiftung ermöglicht dank einer großzügigen Spende von 5.000 Euro die neuntägige Ferienfreizeit in den Pfingstferien für die Hort-Kinder der vierten Klasse.

Die Kinder übernachten auf einem Schiff auf der Ostsee vor Rostock. Das Schiff ist als Jugendherberge umgebaut, geschlafen wird in den ehemaligen Kajüten der Matrosen. „Wir freuen uns sehr, den Kindern die Ferienfreizeit zu ermöglichen“, so Tanja Hannewald, Geschäftsführerin der Hannewald Stiftung. „Nicht allen Kindern ist der unbeschwerte Zugang zu solchen Erlebnissen möglich. Wir wollen uns besonders für all diejenigen einsetzen, die es in unserer Gesellschaft nicht so leicht haben“, ergänzt Hannewald. Einzelschicksale begleiten oft die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden im Haus für Kinder. „Viele unserer Kinder leben mit ihren Eltern unter sehr beengten Wohnverhältnissen. Arbeitslosigkeit der Eltern oder fehlender Kontakt zu näheren Verwandten bestimmen häufig den Alltag der Kinder“, berichtet Conny Bayer, Einrichtungsleitung der Kita Halskekids. Die Einrichtung hat es sich zum Ziel gemacht, einer Ungleichbehandlung von Kindern entgegenzuwirken und ihnen so gute Chancen auf Bildung zu ermöglichen.

Für die meisten Kinder ist es der erste Aufenthalt am Meer und sie haben die Möglichkeit in einer besonderen Umgebung Neues auszuprobieren, sich Wissen anzueignen, Spaß zu haben und vor Ort Sand, Meer und Strand kennenzulernen. In dieser einzigartigen Umgebung ist es den Kindern möglich, unvergessliche Tage zu erleben und einfach Kind sein zu dürfen. Die Durchführung der Ferienfreizeiten ist nur durch die Unterstützung von Spender*innen, wie der Hannewald Stiftung möglich.

Einfach mal raus und ab ans Meer -

04.03.2024

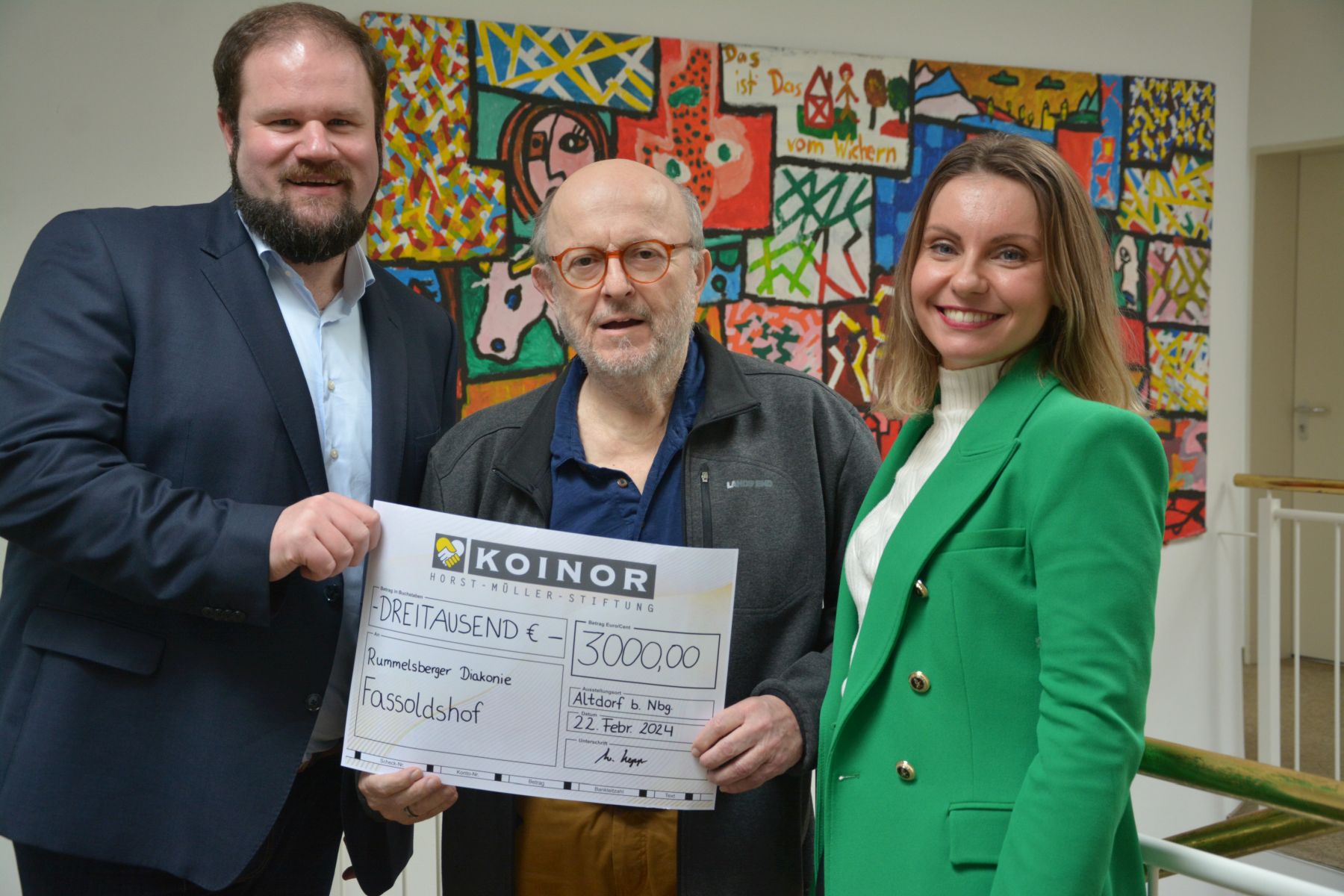

Stark gemacht für Kinder und Jugendliche

Koinor-Horst-Müller-Stiftung engagiert sich für Rummelsberger Diakonie

Mehr lesenFassoldshof – Die Koinor-Horst-Müller-Stiftung unterstützt die Kinder- und Jugendhilfe Oberfranken in Fassoldshof mit einer großzügigen Spende in Höhe von 3000 Euro.

Mit der Spende können die Räumlichkeiten mit neuen Angeboten für die Jugendlichen ausgestattet werden. Die Jugendlichen freuen sich schon auf neue Sportgeräte und eine gemütliche Sitzecke. Die Jugendlichen, die im ambulanten Bereich der Jugendhilfe betreut werden, können von nun an Sport treiben oder ihre Freizeit gemeinsam verbringen.Stiftungsvorstand Willi Hepp ist es seit vielen Jahren ein großes Anliegen benachteiligte Kindern und Jugendliche zu unterstützen. Diakon Thomas Grämmer, Geschäftsführer der Jugendhilfe, freut sich über die Unterstützung. „Es ist schön, dass ein Bereich bedacht wird, der kaum Spenden erhält und sie so dringend braucht. Ziel ist es, die betreuten Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen und ihnen einen Ausgleich zum belastenden und anstrengenden Alltag zu ermöglichen.“

Die Koinor-Horst-Müller-Stiftung wurde im Jahr 2000 von Horst Müller ins Leben gerufen. Er war Inhaber von KOINOR, einem auf Polstermöbel spezialisierten Unternehmen aus dem oberfränkischen Michelau. Mit der Stiftung werden vor allem Projekte für Kinder und Jugendliche in Oberfranken gefördert.

Stark gemacht für Kinder und Jugendliche -

22.02.2024

Zwölf Stunden kurbeln für den guten Zweck

Rummelsberger*innen radelten beim Indoorcycling-Marathon in Feucht

Mehr lesenRummelsberg – Vergangenen Samstag, am 17. Februar 2024, war es wieder soweit: Nach dreijähriger, coronabedingter Unterbrechung hat der „Radlexpress Feucht“ erneut seinen „Indoorcycling-Marathon“ veranstaltet - diesmal in einer Zwölf-Stunden-Version. Von 10 bis 22 Uhr kurbelten und schwitzten die Teilnehmenden auf gut 50 hochwertigen Spinning-Rädern was das Zeug hielt.

Einige Teilnehmer*innen haben sich auf die lange Distanz gewagt und sind zwölf Stunden lang durchgeradelt. Verschiedene Firmen und Vereine hielten ihre Räder als Trainings- oder Teambuildingsmaßnahme über die volle Distanz am Laufen. So auch das „Raumerhaus-Racing-Team“ der Rummelsberger Dienste für junge Menshcen (RDJ gGmbH). Das Team hatte ein Rad für zwölf Stunden fest reserviert und dieses ständig mit einem Fahrer am Laufen gehalten.

Zusätzlich haben die Kinder und Jugendlichen des Raumerhauses, ein bis zwei zusätzliche Räder in Betrieb gehalten, so dass kleine Lücken bei einzelnen Stunden geschlossen werden konnten und die Rummelsberger Farben, auch bei diesem Event gezeigt wurden.

Es herrschte eine schöne Stimmung zwischen den Sportler*innen, den Organisator*innen und denen, die einfach mal vorbeigeschaut haben.

Zwölf Stunden kurbeln für den guten Zweck -

21.12.2023

Geschenke dank vieler roter Weihnachtsherzen

40 Kinder der Ambulanten Erzieherischen Dienste der Rummelsberger Diakonie freuten sich dank der Mitarbeitenden von E-T-A über ein Weihnachtsgeschenk.

Mehr lesenAltdorf – Eine Paar Inlineskates, ein Steckspiel für Kleinkinder oder ein springender Gummiball: Es waren keine komplizierten oder großen Weihnachtswünsche, die auf den Weihnachtsherzen von E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH aus Altdorf standen. Und doch hätten diese Wünsche ohne das Engagement der Mitarbeitenden von E-T-A nicht erfüllt werden können.

Seit vielen Jahren kümmert sich Elvira Röger, Team-Assistentin bei E-T-A um die roten „Weihnachtsherzen“. 240 große, rote Tonkarton-Herzen hat sie an vier soziale Träger verteilt, 40 davon an die Ambulanten Erzieherischen Dienste der Rummelsberger Diakonie im Nürnberger Land. Auf diese Herzen durften Kinder aus Familien in Not ihren sehnlichsten Weihnachtswunsch schreiben oder malen. Anschließend konnten die Mitarbeitenden von E-T-A die Wünsche vom geschmückten Weihnachtsbaum „pflücken“ und dann für eines der Kinder einkaufen und verpacken. „Die Kolleginnen und Kollegen haben die Herzen ganz schnell untereinander verteilt, einige haben keines mehr bekommen und waren dann fast enttäuscht“, beschreibt Elvira Röger das große Engagement.

Markus Allwang, Dienststellenleiter der AED in Altdorf, hat gemeinsam mit seinem Team überlegt, bei welchen der begleiteten Familien die Not am größten ist. „Dass bei einigen Kindern sonst gar kein Weihnachtsgeschenk unter dem Baum liegt, macht mich traurig“, berichtete Markus Allwang bei der Übergabe im Rahmen einer Veranstaltung für neue Mitarbeitende. „Ich danke Ihnen sehr herzlich für die großartige Arbeit, die sie für die Familien und Kinder machen“, sagte Dr. Clifford Sell, Geschäftsführer E-T-A, vor den versammelten Kolleginnen und Kollegen und bedankte sich bei den Mitarbeitenden der Rummelsberger Diakonie.

Nach der Übergabe verteilten die Mitarbeitenden der AED die Geschenke persönlich an die Kinder und Familien. „Es ist so schön, wenn man direkt helfen und ganz gezielt einem Kind eine Freude machen kann“, sagte Elvira Röger.

Geschenke dank vieler roter Weihnachtsherzen -

15.12.2023

Vom Christkind in den Arm genommen

Festliche Weihnachtsfeier für alleinerziehende, wohnungslose Mütter und ihre Kinder – ein besonderer Gast versüßt Groß und Klein das Fest

Mehr lesenNürnberg – Ein feierliches Festmahl. Da war ein großer Weihnachtswunsch der 16 Mütter im Übergangshaus Mutter und Kind der Rummelsberger Diakonie. In der Einrichtung leben alleinerziehende, wohnungslose Frauen mit ihren Kindern, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen. Zu Gast sein, gemeinsam essen und sich für einen Moment keine Sorgen machen müssen – genau das ermöglichen die Mitarbeiterinnen der Einrichtung gemeinsam mit Spender*innen des Rotary Clubs Nürnberg-Sigena. Das Nürnberger Christkind war der Überraschungsgast der Feier und brachte Geschenke für Mütter und Kinder.

Nürnberger Christkind bringt Geschenke

Es ist 19 Uhr. Die Festgemeinschaft hat bereits gegessen. Plätzchen stehen als Nachtisch auf den geschmückten Tischen. Die Frauen unterhalten sich, die Kinder toben ausgelassen durch den Gemeindesaal, spielen fangen und tanzen. „Wir müssen kurz unterbrechen, da steht noch ein Gast vor der Tür“, sagt Sophie Willoughby, Pädagogische Fachkraft in der Einrichtung, in die Runde. Die Tür geht auf und sofort ist das goldglänzende Gewand des Christkinds zu sehen. Ein kleines Mädchen rennt sofort auf das Christkind zu und stürzt sich in eine herzliche Umarmung.

Es ist das Highlight der Weihnachtsfeier des Mutter-Kind-Hauses der Rummelsberger Diakonie: Das Nürnberger Christkind kommt auf die Bühne, spricht seinen Prolog und verteilt im Anschluss Geschenke an die Kinder und ihre Mütter. Die Kinder strahlen um die Wette, als sie Knete, Puppen und andere Spielsachen auspacken.

Weihnachtswunsch: Festlichkeit und Sorglosigkeit

Weihnachten ist geprägt von Familientraditionen und dem Wunsch nach Harmonie. Für Alleinerziehende kann dies jedoch eine schmerzliche Erinnerung daran sein, dass ihre Kinder momentan in keiner „vollständigen“ Familie aufwachsen. Das Fehlen eine*r Partner*in, der eigenen vier Wände und die dunkle Jahreszeit können Einsamkeit, soziale Isolation und Traurigkeit verstärken.

„Die Weihnachtszeit kann für alleinerziehende, wohnungslose Mütter und ihre Kinder besonders belastend sein“, sagt Sophie Willoughby. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen hat sie das Weihnachtsessen für die Bewohnerinnen der Einrichtung organisiert.

Spende ermöglicht Weihnachtsessen und Geschenke

„In einem ungezwungenen Gespräch mit Klientinnen kam die Frage auf: Wie möchte ich Weihnachten feiern?“, erinnert sich Sophie Willoughby. Die Mütter wünschten sich, ihre Sorgen für einen Moment zu vergessen. Sie wollten sich fein herausputzen, an festlich gedeckten Tischen sitzen und gemeinsam essen. Alleinerziehende verfügen häufig nicht über die finanziellen Ressourcen, ein besonderes Festmahl ausrichten zu können oder kostspielige Geschenke zu besorgen. Doch der Wunsch nach Festlichkeit ist groß.

Mit Tannenzweigen, einem kleinen Weihnachtsbaum, Christbaumkugeln und Kerzen richtete das Team des Mutter-Kind-Hauses den Pfarrsaal festlich her. Möglich ist das dank einer Spende des Rotary Clubs Nürnberg-Sigena. Nur so kann die Einrichtung Essen und Geschenke organisieren. „Wir wollen erreichen, dass sich niemand vergessen fühlt und die Herzen mit Freude und Hoffnung erfüllen“, sagt Sophie Willoughby.

Vom Christkind in den Arm genommen -

04.12.2023

„Mach die Herzen weit“

Sonderpädagogisches Förderzentrum der Rummelsberger Diakonie feiert eine besinnliche Adventszeit

Mehr lesenAltdorf– „Wir öffnen die Türen!“ – So eröffnete die Schulleiterin Petra Schön den alljährlichen Adventsbazar am Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) in Altdorf am 29. November 2023. Das Kollegium begrüßte die Gäste mit dem Lied „Mach die Türen auf – mach die Herzen weit!“

Neben kreativen Bastelangeboten für die Schüler*innen gab es wieder weihnachtliche Leckereien, die der Elternbeirat anbot. Zum Advent gehören am SFZ Altdorf auch die allwöchentlichen Adventsandachten, die immer montags für die Kinder in der schulvorbereitenden Einrichtung und die Schüler*innen der ersten und zweiten Klassen stattfinden.

Das SFZ betreut Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis etwa 17 Jahren mit besonderem Förderbedarf in den Bereichen Sprache, Lernen sowie soziale-emotionale Entwicklung.

„Mach die Herzen weit“ -

04.12.2023

Schwimmen ist eine Grundkompetenz

Lions Hilfswerk Neumarkt unterstützt die Heilpädagogische Tagesstätte der Rummelsberger Diakonie in Neumarkt

Mehr lesenNeumarkt – Das Lions Hilfswerk Neumarkt spendet 1000 Euro an die Heilpädagogische Tagesstätte der Rummelsberger Diakonie und ermöglicht den Kindern vor Ort einen Schwimmkurs. Das Hilfswerk hat neben dem Schwimmkurs noch ein wichtiges Anliegen: Die Selbstwirksamkeit der Kinder stärken.

Dank der großzügigen Spende können alle neun Kinder der Tagesstätte gemeinsam das Schwimmen lernen. In einem eigenen Kompaktkurs in den Faschingsferien und den Sonntagen in Folge erhalten die Kinder Unterricht von einem Schwimmlehrer. „Ohne die Spende hätten wir so einen Kurs nie finanzieren können“, Heike Schmidt-Neumeyer, Bereichsleitung der Jugendhilfestation Neumarkt

Bernhard Hammerbacher, Präsident des Lions Clubs Neumarkt ist es eine Herzensangelegenheit, den Kindern die Schwimmstunden zu ermöglichen: „Schwimmen ist eine Grundkompetenz, die jedes Kind erlernen sollte. Das fördern wir gern.“ Wie bedeutsam die Spende ist musste Günter Vierlinger, Fachkraft in der Tagesstätte im vergangenen Sommer selbst miterleben: „Ich stand im Sommer mit der ganzen Gruppe im Freibad und musste feststellen, dass von den neun Kindern nur zwei ansatzweise schwimmen konnten. Der Ausflug war so eher eine Enttäuschung statt eine Freude für die Kinder.“ So ist die Spende des Lions Hilfswerk Neumarkt eine mehr als gelungene Hilfe dem entgegenzuwirken, damit der Badespaß im nächsten Jahr für alle Kinder möglich ist.

Im Rahmen der Scheckübergabe zeigen zwei der neun Kinder, Farhad und Emily den Gästen die Einrichtung. Emily und Fahrad kommen gerne nach der Schule in die Tagesstätte. „Mein Lieblingsraum ist die Chill-Ecke“, so Farhad. „Meiner der Musikraum“, erklärt Emily den Lions Vorsitzenden.

Die Kinder werden vom Jugendamt zugewiesen. Sie kommen direkt nach der Schule und bleiben den ganzen Nachmittag in der Einrichtung. Auch in den Ferien und an Wochenenden gibt es Angebote für die Familien, Freizeiten und Ausflüge. Die Kinder besuchen die 1.-5. Klasse und sind meist mehrere Jahre in der Heilpädagogischen Tagesstätte.

Das Lions Hilfswerk Neumarkt fördert lokale sowie soziale und kulturelle Projekte in der Region. „Wir sind froh um so einen sinnvollen Spendenzweck hier vor Ort“, so Hammerbacher.

Schwimmen ist eine Grundkompetenz -

09.11.2023

„Ich bin stolz, Rummelsberger zu sein“

Thomas Hinkl, ehemaliger Vorsitzender der Gesamt MAV feierte sein 40-jähriges Dienstjubiläum im kleinen Kreis im Besucherzentrum in Rummelsberg.

Mehr lesenRummelsberg – Es kamen Menschen aus der Mitarbeitervertretung (MAV), langjährige Weggefährt*innen aus dem BBW, der Verwaltung, der Personalabteilung, des Reinigungsdienstes, aus Nürnberg und Rummelsberg zusammen, um mit Thomas Hinkl (65) sein 40-jähriges Dienstjubiläum im Besucherzentrum in Rummelsberg zu feiern. Mit jedem seiner zwölf Gäste verband der Jubilar in seinem Grußwort ein kurze und humorvolle Anekdote und so war die Feier geprägt von schönen Erinnerungen und einem zufriedenen Rückblick auf ein erfolgreiches Berufsleben.

Karl Schulz, Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie, dankte dem Jubilar in seinem Grußwort für die sehr gute, immer kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vor allem in Hinkls Funktion als Vorsitzender der Gesamt-Mitarbeitervertretung (MAV) der Rummelsberger Diakonie hatten beide eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. „Als Geschäftsführer und Vorstand habe ich die Interessen des Unternehmens vertreten und Sie hingegen standen mit der gleichen Leidenschaft für unsere Mitarbeiter*innen ein.“ Schulz würdigte, dass sie es immer geschafft haben, einen gemeinsamen Weg zu finden. „Gemeinsam haben wir Krisen und Probleme gemeistert und konstruktiv die Zukunft der Rummelsberger Diakonie gestaltet“, lobte Schulz.

Thomas Hinkl hat 1978 im Berufsbildungswerk Rummelsberger (BBW) seine Ausbildung zum Erzieher als Berufspraktikant abgeschlossen und anschließend in einer Internatsgruppe gearbeitet, deren Leitung er später auch übernahm. 1992 wurde Thomas Hinkl in die MAV der Jugendhilfe in Rummelsberg gewählt.

Berufsbegleitend studierte er an der evangelischen Hochschule in Nürnberg Sozialpädagogik und wechselte dann als Sozialpädagoge erst als Gruppenmitarbeiter und später als Gruppenleitung in den Pädagogisch-Therapeutischen Intensivbereich (PTI).

Neben dieser Arbeit bildete sich Thomas Hinkl als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut weiter und absolvierte eine Weiterbildung zum Mediator mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht und Konfliktlösung zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber.

„Besonders hervorheben möchte ich nochmals Ihr Engagement für die Rummelsberger Mitarbeiter*innen“, betonte Schulz in seiner Laudatio. Seit 1996 hatte Thomas Hinkl den Vorsitz der Mitarbeitervertretung der Jugendhilfe in Rummelsberg inne. 2004 wurde er Vorsitzender der Gesamt-Mitarbeitervertretung der Rummelsberger Diakonie und 2005 kam dann noch der Posten als Vorsitzende der Gesamt-Mitarbeitervertretung der Rummelsberger Dienste für junge Menschen dazu.

2022 hat Thomas Hinkl die Ämter in der MAV niedergelegt und arbeitet seither als Moderator und Betriebsbeauftragter für Tarifangelegenheiten in der Geschäftsstelle in Rummelsberg. Außerdem gibt er Fortbildungen im Bereich Arbeitsrecht. In Anerkennung seiner geleisteten treuen Dienste überreichte ihm Karl Schulz die Ehrenurkunde des Freistaaats Bayern.

Viel Würdigung erfuhr Hinkl auch von seinem Nachfolger als Vorsitzender der Gesamt-MAV Stefan Eisele, der Mitte des vergangenen Jahres in das Amt gewählt wurde: „Ich bin dankbar, dass ich als neuer Vorsitzender noch Rat bei meinem Vorgänger einholen konnte. Thomas Hinkl ist mein Vorbild und ich frage mich noch häufig, wie hätte es der Thomas jetzt gemacht.“

Thomas Hinkl bedankte sich bei den Kolleg*innen für die gute Zusammenarbeit. „Bei meinen 40 Jahren bei der Rummelsberger Diakonie habe ich genug für zwei Leben erlebt“, sagte der 65-Jährige. Im Rahmen seiner Arbeit in der Mitarbeitervertretung hat er allerdings auch andere Sozialunternehmen kennengelernt. Als Vorstandsmitglied des Verbands kirchlicher Mitarbeiter*innen (VKM) Bayern und von dort in die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) der Diakonie in Bayern und seit 2005 auch in die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland entsandt, gewann er Einblick in viele kleinere und auch größere Träger. Sein Fazit: „Die Rummelsberger Diakonie ist einer der fortschrittlichsten Träger in Bayern. Ich bin stolz, Rummelsberger zu sein.“

„Ich bin stolz, Rummelsberger zu sein“ -

02.10.2023

Positive Kräfte wecken

Schulstart mal anders am SFZ Altdorf der Rummelsberger Diakonie

Mehr lesenAltdorf– Unter dem Motto „Positive Kräfte wecken – Schule mal anders“ starteten die Schüler*innen und Lehrkräfte am Sonderpädagogischen Förderzentrum mit vielen verschiedenen sportlichen und kreativen Aktionen das neue Schuljahr. Hintergrund dieses Konzept ist es, gleich zu Schuljahresbeginn die sozialen Fähigkeiten aller Schüler*innen zu fördern, sodass sich ein positives Klassenklima und gutes Schulklima von Beginn an entwickeln kann. „Lernen lebt von einer guten Beziehung zur Lehrkraft. Der Beziehungsaufbau ist das A und O, damit ein Lernender möglichst viel mitnimmt“, sagt die Schulleiterin Petra Schön dazu. „Schule soll Spaß machen!“

Dank der Unterstützung des Fundraising-Teams der Rummelsberger Dienste für Junge Menschen, das für einige Aktionen Spenden zur Verfügung stellte, konnte der „Glas-Stadl“ aus Oberrieden mit circa 50 Kindern der dritten und vierten Jahrgangsstufen fachmännisch Glasanhänger gestalten, die die Schule als Gesamtwerk schmücken werden.Über 100 Schüler*innen konnten mit Panchoo die Konzentration und die Koordination trainieren. Panchoo begeistert - neben anderen Aktivitäten – sowohl Erwachsene als auch Kinder mit Jonglierkursen.

Die jüngeren Kinder und Schüler*innen verzauberte und bespaßte „ELMERU“ alias Christian Günther-Stengel aus Altdorf mit einem Riesen-Seifenblasen-Spiel. Jede*r durfte selbst große Seifenblasen machen. Es war ein riesen Spaß für „Groß und Klein“. Außerdem gab es einen Hockey-Parcours, Wandertage, Line-Dance, Grillen, Spielplatzbesuche sowie einen Parcour für die ersten und zweiten Klassen, um den Einstieg in das Schul-Alltagsleben zu erleichtern.

Positive Kräfte wecken -

28.09.2023

Glück auf zwei Rädern

Rummelsberger Radrennen auch in der dritten Auflage ein großer Erfolg

Mehr lesenRummelsberg – Dass Fahrradfahren in einer Gruppe große Freude bereitet, bestätigten rund 45 Jugendliche aus den verschiedenen Einrichtungen der Rummelsberger Diakonie beim alljährlichen Rummelsberger Radrennen - ein Kooperationsprojekt zwischen dem Sportverein EKSG Rummelsberg und der Jugendhilfe Rummelsberg.

Mit dem Startsignal traten die Teilnehmer*innen der Gruppen von U10 bis U18 ordentlich in die Pedale. Die anspruchsvolle Strecke aus Rummelsberger Waldwegen, Straßen, durch das Jugendhilfezentrum, auf Schotter sowie über Wiesen und Acker forderte alle Radler*innen und sorgte für Spannung.

Die U16 gewann Justin Quarg mit einer absoluten Topzeit von 10:20 Minuten für 4,5 Kilometer. Wie schon im Jahr zuvor in der U16 führte Marek Hirsch auch die Rangliste der U18 an, mit einer Zeit von 11:07 Minuten. Besonderes Augenmerk darf auch Jonas Hinel zuteilwerden, der in 07:46 Minuten die beiden Runden in der U14 für sich entscheiden konnte. Die Runde von 1,5 Kilometern bestritt Tristan Stotko in beeindruckenden 04:00 Minuten, Louis Lorenz aus der Gruppe U10 schaffte das sogar in 03:52 Minuten.

Das Radrennen, welches vom Rummelsberger Raumerhaus ausgerichtet wurde, verlief ohne Verletzte und erwies sich in der dritten Auflage erneut als sportliches Highlight. So sind sich alle einig, dass auch im nächsten über „Stock und Stein“ um die Wette gefahren wird.

Glück auf zwei Rädern -

26.09.2023

Spatenstich für neuen Kinderhort in Markt Schnaittach

Platz für 100 Kinder in vier Gruppen auf zwei Etagen

Mehr lesenDer Spatenstich für den Neubau eines viergruppigen Kinderhorts an der Schnaittacher Grundschule in der Erlanger Straße bot eine willkommene Gelegenheit gemeinsam mit allen Beteiligten das Bauvorhaben öffentlich vorzustellen. Das vom Markt Schnaittach und der Rummelsberger Diakonie vorangetriebene Projekt ist ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der Kinderbetreuung in der Marktgemeinde. Bürgermeister Frank Pitterlein erinnerte an die zunächst von Eltern organisierte Mittagsbetreuung. Er freue sich, wie sich Grundschule, Turnhalle und der neue Hort zu einem gemeinsamen Campus zusammenfügen. Auch Stefan Bürner, Leiter der Immobilienabteilung der Rummelsberger Diakonie, berichtete über den Werdegang des Vorhabens: „Die Planungen für den Neubau nahmen vor rund zwei Jahren Gestalt an“. Bürgermeister Pitterlein fragte seinerzeit die Rummelsberger Diakonie an, den neuen Kinderhort zu betreiben. War zunächst nur der Betrieb des Hortes angefragt, wurde man schnell einig, auch den Bau durch die Immobilienabteilung der Rummelsberger Diakonie begleiten zu lassen. Gemeinsam mit den Planern des Hersbrucker Atelier 13 rund um Architekt Norbert Thiel und den ausführenden Firmen entsteht ein Haus für 100 Schulkinder auf zwei Etagen.

Die Rummelsberger Regionalleiterin der Kindertagesangebote Verena Voß berichtete von den Anfängen der Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Schnaittach. Seinerzeit konnte man der Gemeinde spontan helfen, weil ein anderer Träger den bestehenden Hort aufgab. Bürner und sie sind zuversichtlich, dass das Vorhaben bis zum Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein wird und unter anderen die Schüler*innen der benachbarten Grundschule den Hort beziehen können.

Der Bau wird in massiver Bauweise mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade ausgeführt. Die Energieversorgung erfolgt durch den Anschluss an das Nahwärmenetz der Grundschule. Auf dem Satteldach ist eine PV-Anlage mit 11 kWp geplant. Der Baubeginn erfolgte bereits im Juli 2023. Die Kosten werden bei rund viereinhalb Millionen Euro liegen. Finanziert wird der Bau neben der Marktgemeinde Schnaittach von der Regierung Mittelfranken.

Der neue Kinderhort in Schnaittach ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Kinderbetreuung und zur Förderung der Entwicklung der jungen Generation. Betrieben wird der Kinderhort durch die Rummelsberger Dienste für junge Menschen gGmbH (RDJ). Zur RDJ gehören weitere 26 Kindertagesstätten.

Foto: Dieter Wagner

Spatenstich für neuen Kinderhort in Markt Schnaittach -

25.08.2023

Gemeinsam viel bewirken

Großzügige Spende für Haus Mutter und Kind der Rummelsberger Diakonie

Mehr lesenNürnberg – „Endlich haben unsere Kinder einen Ort zum Spielen im Garten“, freut sich Einrichtungsleiterin Sophie Willoughby, vom Haus Mutter und Kind in der Luisenstraße in Nürnberg, über die neue Kletterpyramide. Für die alleinerziehenden Mütter, die mit ihren Kindern im Haus leben, ist es eine große Entlastung, wenn sie mit ihren Kindern nicht nur in der Wohnung sitzen, sondern einen geschützten Raum haben, in dem sie die Kinder und Jugendlichen spielen lassen können. Ermöglicht wurde das neue Klettergerüst unter anderem durch großzügige Spenden des Rotary Clubs Nürnberg-Sigena über 8.000 Euro und der Manfred-und-Anita-Thoß-Stiftung über 7.500 Euro. Um das Gerüst erstreckt sich ein weitläufiges Kiesbett, das den Kindern Sicherheit bietet, sollten sie herunterfallen und gleichzeitig zum Spielen einlädt. Besonders wichtig war dem Rotary Club Nürnberg-Sigena, dass das Gerät noch in diesem Sommer bespielbar sein wird. Zum Glück konnte die Einweihung nun bei strahlendem Sonnenschein stattfinden.

48 Kinder leben derzeit im Haus in der Luisenstraße. Da kann es schon mal sehr lebhaft werden, berichtet Sozialpädagogin Melanie Schreiber über ihre Arbeit bei der Rummelsberger Diakonie. Sie und ihre Kollegin Daniela Wies sind jede Woche insgesamt 48 Stunden im Haus und unterstützen die Mütter bei Anträgen, Erziehungsfragen, Wohnungs- und Jobsuche. Die alleinerziehenden Mütter dürfen für maximal fünf Jahre im Haus bleiben und können diese Zeit nutzen, um z.B. deutsch zu lernen, einen Schulabschluss nachzuholen, eine Ausbildung zu absolvieren, Kontakte/Freundschaften mit anderen Müttern zu schließen und/oder an den Gruppenangeboten teilzunehmen. Oft haben sie eine schwierige Trennung vom Partner oder der Familie hinter sich. Das Haus Mutter und Kind bietet ihnen einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen und sich neu ausrichten können. Damit es auch den Kindern in der Einrichtung gut geht, unterstützen die Mitglieder des Rotary Clubs Nürnberg-Sigena das Haus regelmäßig mit Spenden. „Seit über 20 Jahren sind wir Partner und haben schon viele gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen organisiert“, beschreibt der amtierende Präsident Axel Kreienbrink die langjährige Zusammenarbeit. „Gern fördern wir auch einzelne Kinder mit einem Museums- oder Theaterbesuch“, fügt Rotarier Wolfgang Benkel hinzu und betont damit wie wichtig es ist, das Interesse der Familien im Haus an Bildung zu fördern.

Als weiterer Förderer für das Haus konnte die Manfred-und-Anita-Thoß-Stiftung gewonnen werden. „Für den Garten, in dem es früher mal einen Sandkasten gab, haben sich die Kinder schon lange etwas mit mehr Action gewünscht. Dieser Wunsch passt perfekt zum Zweck unserer Stiftung, Kindern Gutes zu tun und sie zu fördern“, beschreibt Stiftungsvorstand Theo Pleyer sein Engagement. Gemeinsam mit den Vorständen Thorsten Matheja und Alexander Grünert kam er zur feierlichen Übergabe der Kletterpyramide an die Familien des Hauses. „Es waren vier sehr lange Wochen, in denen ein Bauzaun um das Klettergerüst stand, bis der Beton ausgehärtet war. Jeden Tag standen die Kinder am Zaun und heute dürfen sie endlich klettern. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Kletterpyramide nun im Garten haben“, freut sich Melanie Schreiber beim feierlichen Durchschneiden der roten Bänder.

Gemeinsam viel bewirken -

31.07.2023

Gemeinsam ist es schöner: Frühstück für Pflegefamilien

Jugendhilfe der Rummelsberger Diakonie lädt alle zwei Wochen Pflegeeltern mit Kindern bis ca. drei Jahren zum gemeinsamen Frühstück ein

Mehr lesenNürnberg – Gemeinsames Frühstück für Pflegefamilien: Alle zwei Wochen treffen sich Pflegefamilien beim Pflegekinderdienst der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg. Neben leckerem Essen bietet die Veranstaltung eine Möglichkeit für einen offenen Austausch, Fragen und gemeinsame Entschleunigung.

Hier finden Pflegefamilien Rat in allen Belangen – egal, ob in Entwicklungsfragen, Fragen zur Alltagsstruktur oder den besonderen Herausforderungen, die Pflegekinder und ihre Biografie mit sich bringen. Mit diesen Themen müssen sich Pflegeeltern immer wieder auseinandersetzen. Das Angebot ist eine Hilfestellung Betroffene, die hier in den Austausch gehen können und die Stolpersteine des Alltags zu überwinden.

„Das ist hier ja wie im Hotel“

Im 14-tägigen Rhythmus findet das Familienfrühstück in den Räumlichkeiten des Pflegekinderdienstes statt. Das Angebot ist das ganze Jahr über verfügbar und richtet sich an Pflegeltern der Rummelsberger Jugendhilfen.

Ziel der Aktion ist es, dass die Familien gemeinsam essen, dass sich alle gegenseitig unterstützen und ein ruhiger und offener Austausch möglich ist. Die Kinder bedienen sich am Frühstückstisch oder spielen. Es gibt kein spezielles Programm, die Fachkräfte vor Ort gehen spontan auf die Kinder und die Wünsche der Anwesenden ein. Sollten bestimmte Themen aufkommen, wie Beikosteinführung, Massagetechniken oder ähnliches, bereiten die Mitarbeitenden gerne Informationen für eines der nächsten Treffen vor.

Stress hat Hausverbot

Warum das Ganze? Es ist wichtig, Pflegefamilien zu entlasten und den Alltag zu entschleunigen. Außerdem ist das Frühstück ein geschützter Raum, in dem alle offen über ihre Erlebnisse oder auch einmal Probleme sprechen können. Niemand ist verpflichtet etwas zum Frühstückstisch beizutragen. Jede*r ist willkommen.

Außer Stress, der hat Hausverbot.

Sie wollen mehr über den Pflegekinderdienst oder das Frühstück erfahren? Sie können sich vielleicht sogar vorstellen, selbst ein Pflegekind aufzunehmen? Dann stehen unsere Mitarbeiter*innen unter der Telefonnummer 0911 393634350 für Ihre Fragen zur Verfügung.

Gemeinsam ist es schöner: Frühstück für Pflegefamilien -

27.06.2023

„Ellie“ eine Hündin für alle Fälle

Tierische Unterstützung dank großzügiger Spenden an die Rummelsberger Diakonie

Mehr lesenNeumarkt – Eine ganz besondere gemeinschaftliche Unterstützung gibt der jungen Mirjam Forster ein großes Stück Lebensqualität zurück. Mit Hilfe der „HundeHelfenHeilen-Stiftung" aus München, vertreten durch Vorstand Helmut Lindner, mit 5.000 Euro, der Schünemann-Stiftung, vertreten durch Hedwig und Johann Waldmüller, ebenfalls mit 5000 Euro und einer Spende aus dem Rummelsberger Hilfsfond mit 500 Euro, konnte die Ausbildung eines Assistenzhundes für Mirjam möglich gemacht werden.

Mirjam Forster leidet an ein postraumatischen Belastungsstörung. Im Alltag ist sie auf Hilfe von ihren Eltern angewiesen, denn schon alltägliche Situationen bereiten ihr viel Stress. Seit drei Jahren wird die Familie durch die Ambulanten Erzieherischen Dienste (AED) der Rummelsberger Diakonie betreut. Die Heilpädagogin Eleonore Altmann, die seit 2015 beim AED tätig ist, hat selbst zwei Hunde und weiß von den besonderen Qualitäten der Vierbeiner. Bei den Gesprächen mit Mirjam waren ihre zwei Labradoodles stets mit dabei. Im Laufe der Zeit hat sich Mirjam mit den beiden Hunden angefreundet und sehr positiv auf sie reagiert, so dass die Idee entstand, eine Unterstützung durch einen Assistenzhund zu organisieren. Doch die Ausbildung von Assistenzhunden ist sehr kostenspielig und oft nicht finanzierbar. Die Familie hat mit der großzügigen Unterstützung der Spender und nach intensiver Suche eine Trainerin im Bayerischen Wald gefunden, die gut zu ihnen passt, um ein spezielles Training für Mirjam und ihre Hündin „Ellie“ zu organisieren. So fuhr die Familie immer wieder am Block für mehrere Tage in eine Ferienwohnung, um am Training teilzunehmen. Die Hündin lernt beispielweise andere Personen auf Distanz zu halten oder bietet Schutz und Nähe, wenn Mirjam stark gestresst ist. Die größten Probleme für Mirjam besten außerhalb ihres Zuhauses im öffentlichen Raum. So ist alleine einkaufen gehen für die junge Frau fast unmöglich. Seit Hündin „Ellie“ an ihrer Seite ist hat sich viel getan. Kommt es zu Situationen, die Mirjam triggern, springt Ellie an ihr hoch und vermeidet im besten Fall, dass sie dissoziiert. In Geschäften führt sie Mirjam bei Überreizung zum Ausgang und hält Menschen, die sich von hinten nähern auf Abstand. All das ist ohne direkte Kommunikation durch Mirjam möglich. „Ellie ist einfach immer da und gibt mir Sicherheit“, erzählt Mirjam. Durch das intensive Training weiß Elli intuitiv, was im Notfall zu tun ist. So ist Ellie seit einem Jahr Familienhund und Assistenzhund. Auch für Mirjams Eltern ist sie eine große Stütze .“Ellie ist unserer eine unglaublich große Hilfe. Miriam macht viel für Ellie. Sie geht mit ihr raus wo es geht. Der Hund ist ein großer Motivator“, berichtet Mirjams Mutter.

Unterstützen auch Sie die Arbeit der Rummelsberger Diakonie! Helfen Sie dort, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.rummelsberger-diakonie.de/spenden. Jede Spende hilt.

Rummelsberger Diakonie e.V.

Evangelische Bank

DE47 5206 0410 0202 5010 15

GENODEF1EK1

Stichwort: Hilfsfond„Ellie“ eine Hündin für alle Fälle -

05.06.2023

Gut gerüstet in den Sommer

Ezelsdorfer Kita ergreift umfangreiche Klimamaßnahmen

Mehr lesenGemeinde Burgthann – Neue Klimageräte, große Sonnenschirme im Außenbereich und Sicherheitsmaßnahmen - Ezelsdorfer Kita ergreift umfangreiche Klimamaßnahmen zur Vorbereitung auf den Sommer.

Ende Mai steht der Sommer in den Startlöchern, in den Medien häufen sich die Meldungen über die erwartbare Hitze. Angesichts dessen und den immer deutlicher spürbaren Folgen der Klimakrise, ergreift die Rummelsberger Diakonie als Trägerin des integrativen Kinderhauses KUNTERBUNT in Ezelsdorf umfangreiche Klimaschutzmaßnahmen. In enger Zusammenarbeit mit den Eltern werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um erhöhte Temperaturen im Innenbereich zu vermeiden.

Große Sonnenschirme, die gemeinsam mit der Gemeinde Burgthann angeschafft werden, sollen großzügig Schatten spenden. Zudem sorgen ab sofort vier mobile sowie ein festinstalliertes Klimagerät, mit einer den Räumen angemessenen Leistung, für eine angenehme Raumtemperatur. Vor deren Anschaffung informierte sich die Rummelsberger Diakonie ausführlich zu Klimageräten. Hierbei geht sie konform mit Dennis Nowak, Chef-Umweltmediziner der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Dieser äußerte sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung pragmatisch: „Klimaanlagen können krank machen. Aber für gesunde Menschen sind sie kein Problem, wenn die Anlagen regelmäßig gewartet werden.“ Einrichtungsleitung Bianca Großkreuz schaut optimistisch auf den kommenden Sommer: „Ich freue mich, dass unsere Kinder nun auch an sehr heißen Tagen unbeschwert und geschützt spielen und schlafen können. Die Sorgen der Eltern haben mich natürlich bewegt. Als Träger der Einrichtung haben wir auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden.“

Der 2020 eröffnete Neubau im Burgthanner Gemeindeteil Ezelsdorf ist auf der Südseite mit großen Glasflächen verbaut. Im vergangenen Sommer kam es in dem Kinderhaus zu teilweise belastenden Temperaturen für Kinder und Mitarbeitende. Die Einrichtung, Gemeinde und die zuständige Fachaufsicht des Nürnberger Landes stimmten sich eng ab. Dank engagierter Eltern und Beratung durch die interne Arbeitssicherheit und Immobilienaufsicht sowie einem Brandschutzbeauftragten, konnte ein Aktionsplan gefasst und umgesetzt werden.

Gut gerüstet in den Sommer -

31.05.2023

Vielfalt aus der Sprüh-Dose

Rummelsberger Diakonie gestaltet mit Jugendlichen und Nürnberger Sprayern ihren Vielfaltsstand zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg.

Mehr lesenRummelsberg – Verschlusskappe ab, gut schütteln und lossprayen: So in etwa hatte sich Simon (13) das vorgestellt, als er zusagte, den Vielfaltsstand der Rummelsberger Diakonie mitzugestalten. Doch ganz so einfach war es dann doch nicht. Die beiden professionellen Sprayer Bro (47) und Peter (46) aus Nürnberg gaben dem jungen Bewohner des Pädagogisch-Therapeutischen Intensivbereichs (PTI) in Rummelsberg zuerst eine kurze Einführung in die Technik, dann legten die Drei los. Der PTI wurde 2019 neu gebaut. Simon geht in den alten Räumen noch zur Schule und der Innenhof dort wurde nun zum Sprayen genutzt.

Simon hat mit den beiden Experten die obere Hälfte des Rummelberger Vielfaltsstands am Deutschen evangelischen Kirchentag (DEKT) in Nürnberg gestaltet. Gemäß des Rummelsberger Jahresmottos ist „Vielfalt“ dort in mächtigen Buchstaben zu lesen. Gesprayt wurden auch junge Menschen mit verschiedenen Hauptfarben, mit und ohne Behinderung sowie eine Friedenstaube. Die unteren zwei Meter des Messestandes sind erstmal weiß. „Diese wollen wir zusammen mit den Besucher*innen des Kirchentags bunt und vielfältig gestalten“, kündigt Marion Raspiller, Leitung Marketing der Rummelsberger Diakonie an. Die Rummelsberger Diakonie beteiligt sich mit ihrem Vielfaltsstand vom 8. bis 10 Juni am Markt der Möglichkeiten in der Nürnberger Messe in Langwasser.

Noch hängen die knapp sieben Meter Leinwand zum Trocken im verschlossenen Innenhof des PTI-Altbaus. „Wir freuen uns, dass der Stand mit jungen Menschen gestaltet wurde“, sagt Thomas Bärthlein, Regionalleiter der Jugendhilfe im Nürnberger Land. In der Einrichtung der Rummelsberger Diakonie leben 24 Jungen im Alter zwischen elf und 15 Jahren, sie haben einen besonderen Bedarf. Die Kinder und Jugendlichen erhalten in der teilweise geschlossenen Einrichtung eine engmaschige intensive Betreuung.

„Das Sprayen hat mir viel Spaß gemacht“, sagt der 13-Jährige Simon. Auch wenn es gar nicht so einfach war, immer einen guten Abstand zur Leinwand zu finden und mit der Farbe nicht über die Kontur zu sprühen. Auch die beiden Sprayer Bro und Peter sind zufrieden. „Es war schon eine Herausforderung, mit einem jungen Menschen ohne Erfahrung im Sprayen zusammenzuarbeiten, aber es hat super geklappt“, sagt Bro, dessen Künstlername brolove2000 (instagram) lautet. Bro und Peter sprayen schon seit ihrer Jugend und sind inzwischen schon zum zweiten Mal im Auftrag der Rummelsberger Diakonie unterwegs. „Wir haben einen Teil des Außengeländes der neuen PTI gestaltet“, sagt Bro.

Wenn der Stoff getrocknet ist, gehen die Vielfaltsmotive per Kurier nach Nürnberg und werden dort zum Rummelsberger Stand zusammengefügt. Am Donnerstag, 8. Juni öffnet der Markt der Möglichkeiten um 10.30 Uhr. Dann haben die Besucher*innen bis Samstag, 10. Juni, jeweils von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr die Gelegenheit, ihre Interpretation von Vielfalt mit Farbe und Pinsel auf die Stand-Leinwand zu bringen. Ticket für den Deutschen Evangelischen Kirchentag gibt es hier: https://www.kirchentag.de/tickets. Weitere Infos zu den Angeboten der Rummelsberger am Kirchentag in Nürnberg: www.rummelsberger-diakonie.de/kirchentag

Vielfalt aus der Sprüh-Dose -

05.05.2023

Rhythmus, Geschichten und ein Wipfelpfad

Rummelsberger Diakonie lädt zu Christi Himmelfahrt am 18. Mai zum Jahresfest ein

Mehr lesenSchwarzenbruck - Sei es die ambulante Puppenbühne, die sich beim gemeinsamen Schnitzelessen gründete, der Rollstuhlparcours des Berufsbildungswerkes oder die Köstlichkeiten der Street-Food Trucks: Das diesjährige Jahresfest der Rummelsberger Diakonie ist vor allem eines: ein Fest der Generationen.

Das Motto „Generationen“ ist an diesem Tag überall spürbar und beginnt bereits um 10 Uhr mit großem Festgottesdienst im Park. Anschließend lädt das bunte Programm Menschen allen Alters zum Erleben und Mitmachen ein. Die Rhythmen des Jahresfests 2023 liefern unter anderem die Musiker*innen der Sambagruppe VINCIVI, in welcher auch bekannte Gesichter des Auhofs Hilpoltstein ihr musikalisches Können zeigen. VINCIVI feierten vor genau 20 Jahren auf eben jenem Jahresfest ihre Premiere und sind heuer wieder live auf dem gesamten Gelände zu erleben. Geschmackliches Highlight ist auch dieses Jahr der kulinarische Beitrag des Rummelsberger Jugendhilfezentrums. Im Waldseilpark können Menschen jeden Alters auf einer Höhe von ein bis 15 Metern zwischen den Bäumen spannende Übungen und Hindernisse bewältigen – Balancierseile, Brücken, Netze und vieles mehr verbinden die einzelnen Stationen. Natürlich findet auch in diesem Jahr wieder der beliebte Kinderflohmarkt am Stephanushaus statt. Wer mitmachen möchte, kann sich ganz einfach über Tel.: 09128 50-2439 anmelden. Informationen zum umfangreichen Programm finden Sie auch unter rummelsberger-diakonie.de/jahresfest

Rhythmus, Geschichten und ein Wipfelpfad -

28.04.2023

Über 40 Jahre Kraft, Mut, Liebe und Selbstvertrauen

Fachkoordination „Netzwerk Fachdienst“ Reinhard März blieb dem Slogan der Rummelsberger Jugendhilfe stets treu

Mehr lesenRummelsberg – Weggefährten, Freunde und Kolleg*innen verabschiedeten sich am vergangenen Donnerstag in feierlicher Runde im Jugendhilfezentrum von ihrem langjährigen Kollegen Reinhard März, der nach über 40 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand geht. Die Herzlichkeit in den Grußworten machte deutlich, dass ein menschlich und fachlich sehr geschätzter Kollege in den Ruhestand geht. Reinhard März bedankte sich für die wertschätzenden Worte und die schöne Feier. „Es hat mir immer Freude gemacht, Verantwortung in der Jugendhilfe im Nürnberger Land zu übernehmen“, betonte der 63-Jährige. Und er wünschte den Kolleg*innen weiterhin ein Händchen im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen.

Diakon Werner Pfingstgräf, einer der längsten Weggefährten von Reinhard März, der damals als Erziehungshelfer tätig war, erinnerte sich an die erste Nachtbereitschaft im August 1980 mit ihm. „24 Kinder und eine hoch trächtige Ziege in einer Nacht voller Gewitter. Das war eine spannende Erfahrung“, berichtete der Regionalleiter der Jugendhilfe Nürnberg und Fürth.

Seine Karriere startete der heutige Fachdienstkoordinator 1979 am Auhof, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Hilpoltstein. Nach gut einem Jahr seiner Tätigkeit vor Ort wechselte er in die Jugendhilfe. „Der gelernte Erzieher und Heilpädagoge, ist ein Mann der wenigen Worte, der aber große Spuren hinterlässt“, so die Kolleg*innen. Nicht zuletzt sein großes Engagement für den Pädagogisch Therapeutischen Intensivbereich (PTI) wurde im Rahmen der Verabschiedung immer wieder hervorgehoben.

Werner Panten, Konrektor der Schule für Erziehungshilfe in Rummelsberg, dankte Reinhard März ebenfalls für die gute Zusammenarbeit über viele Jahre. „Reiner du bist eine Institution und der Mensch an unserer Seite. Es war kontrovers mit dir, aber immer im Sinne der Kinder. Wir haben dein offenes Ohr geschätzt und deine offene Hand. Du hast dich immer stark gemacht, für das was möglich war.“

Auch Thomas Bärthlein, Dienststellenleiter der Jugendhilfe Nürnberger Land, der 2008 in der Jugendhilfe begonnen hat, findet schon früh die Spuren von Reinhard März in seinem beruflichen Werdegang. Bärthlein schloss sich den Worten seiner Vorredner*innen an und dankte Reinhard März besonders für die jahrelange Leitung des PTI und dessen Weiterentwicklung. Sechs Jahre führte Reinhard März das Schiff PTI durch größere und kleinere Stürme und wirkte stets stabilisierend auf die Geschehnisse vor Ort ein.

Jennifer Straßburg, aktuelle Leiterin des PTI, überreichte ihm im Namen der Kolleg*innen einen symbolischen Stein mit den Worten: „Du hast den Stein damals ins Rollen gebracht und warst der Fels in der Brandung. Dafür danken wir dir.“ Armin Gembs, als Vertreter der MAV, stellte fest, dass über 40 Dienstjahre schon eine Hausnummer sind. Ebenso wie 136 Einstellungen neuer Mitarbeiter*innen, die März im Laufe dieser Jahre tätigte. „Wenn es den Mitarbeitenden gut geht, kommt es den Kindern zu Gute“, ergänzte der angehende Ruheständler die Worte von Gembs.

Die Nähe zu den Kolleg*innen, insbesondere zu den Fachdiensten, war während der gesamten Verabschiedung spürbar. Und so blieb zum Abschied nur zu sagen: „Mach’s gut Reiner und bleib gesund.“

Über 40 Jahre Kraft, Mut, Liebe und Selbstvertrauen